保育施設(保育所(園)・認定こども園)について

トップ > くらしのガイド > くらしの情報 > 妊娠・出産・子育て > 保育施設(保育所(園)・認定こども園)について

令和6年度 保育所(園)の利用申込みについて

令和6年4月1日より、3歳未満児の保育料が、余市町独自に一律無償化となりました!!

保育施設とは、保育所(園)・認定こども園(保育利用)のことをいいます。平成27年4月からスタートした❝子ども・子育て支援新制度❞では、保育施設を利用するため❝支給認定❞を受ける必要があります。

※認定こども園において適用される制度・仕組みは同じですが、申込みの受付や利用の決定等については園が行うこととなっており、一部の取扱いについて保育所(園)と異なる場合があります。

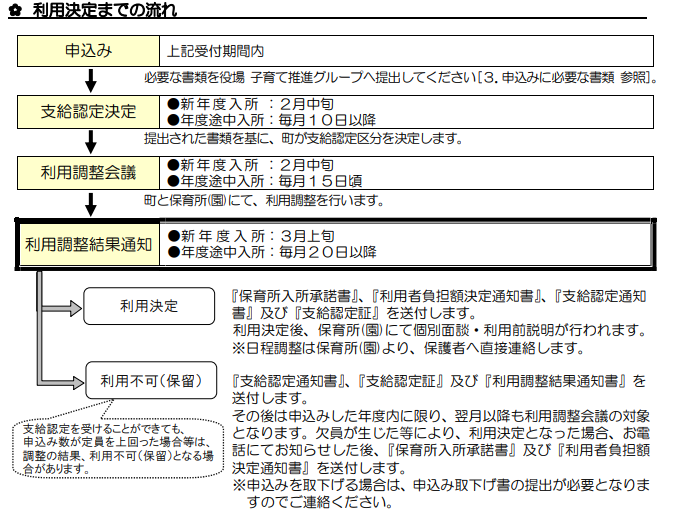

1.申込み~利用決定の流れ

申込み受付期間

●新年度(令和6年4月)から利用希望の場合…令和6年1月9日(火)~1月31日(水)

●年度途中(5月以降)利用希望の場合…利用を希望する月の前々月11日から前月10日まで

※ただし、土・日曜日、祝日の場合はその直前開庁日

利用決定までの流れ

2.支給認定について

支給認定区分

支給認定区分は、年齢・施設の利用目的により≪表1 支給認定区分≫のとおり、3つに分けられます。保育施設を利用するためには、2号認定又は3号認定を受けることが必要です。

≪表1 支給認定区分≫

|

認定区分 |

対象 |

利用できる施設・事業 |

|

1号認定 |

・子ども:満3歳以上 ・教育を希望 |

幼稚園*認定こども園(教育部分) |

| 2号認定 |

・子ども:満3歳以上 ・“保育の必要性”の事由に該当 |

保育所*認定こども園(保育部分) |

| 3号認定 |

・子ども:満3歳未満 ・“保育の必要性”の事由に該当 |

保育所*認定こども園(保育部分) |

保育の必要性(保育施設の利用条件)

保育施設を利用できる期間(支給認定の有効期間)や “保育の必要量”(1日あたりの最大保育時間)は、≪表2 保育の必要性≫のとおり“保育の必要性”の事由によって異なります。

≪表2 保育の必要性≫

| 保育の必要性 | 有効期間 | 保育の必要量 | |

| 保育標準時間 | 保育短時間 | ||

|

①就労:フルタイム・パート・自営業等で1ヶ月当たり48時間以上就労している |

小学校就学前まで※1 |

月120時間以上就労 |

月48時間以上 120時間未満就労 |

|

②妊娠・出産:妊娠中又は出産後間もない |

出産予定日の8週前~出産日の8週後の翌日が属する月末まで※2 |

〇 | ー |

|

③疾病・障がい:病気・負傷、又は身体・精神に障がいを有している |

小学校就学前まで |

〇 |

ー |

|

④親族の介護・看護:同居又は長期入院している親族等を常時介護・看護している |

|||

|

⑤災害復旧:震災・災害等の復旧にあたっている |

|||

|

⑥求職活動:求職活動を継続的に行っている |

利用開始日~90日間 |

ー |

〇 |

|

⑦就学:就学している(職業訓練学校等における職業訓練を含む) |

卒業(修了)予定日まで | 月120時間以上就学 |

月48時間以上 120時間未満就学 |

|

⑧虐待・DV:児童虐待を行っているまたは疑われる、配偶者からの暴力により保育が困難 |

小学校就学前まで |

ー | 〇 |

|

⑨育児休業:育児休業取得時に、既に保育所(園)を利用している子どもがおり、継続利用が必要 |

原則、育児休業の対象となる子どもの1歳の誕生日の前日まで※3 |

ー | 〇 |

|

⑩その他:前各号に類する状態として町が認める場合 |

状況に応じて認定 | ||

|

※1.慣らし保育を要する期間については、就労開始(復職)日の最長3週間前から認定することができます。 ※2.多胎妊娠の場合は、出産予定日の14週前~出産日の14週後の翌日が属する月末まで。 ※3.育児休業の対象となる子どもが保育所等の入所が調整保留となったことにより、育児休業の延長を行った場合は、当該育児休業の終了日まで。 |

|||

保育の必要量

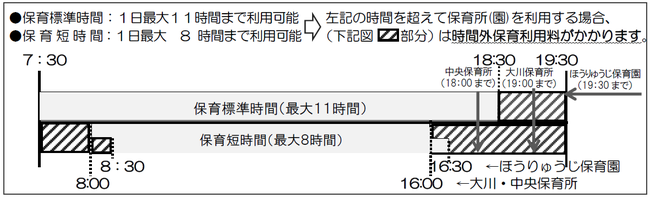

“保育の必要性”の事由により、“保育の必要量”が、保育標準時間と保育短時間に分けられ、1日当たりの最大保育時間が決定します。各保育施設の利用時間の詳細は、[6.町内の保育施設]をご覧ください。

※月48時間以上120時間未満の就労等、本来であれば“保育短時間”となる場合であっても、通勤に時間を要する場合、シフト制等により恒常的に保育時間を超えて利用する必要がある場合等、状況により“保育標準時間”の認定を受けることが可能な場合もありますので、ご相談ください。

3.申込みに必要な書類等について

すべての方に提出していただく書類

Ⅰ.施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付申請書(兼)施設等利用申込書

→利用を希望する子ども1人につき1枚必要です。

Ⅱ.“保育の必要性”を確認するための書類(以下参照)

→父母それぞれの分が必要です。

※18歳以上65歳未満の同居の親族等が“保育の必要性”の事由に該当する場合は、必要書類を提出してください。

(提出がない場合は、利用調整の優先度が低くなります)。

| 保育の必要性 | 必要書類 |

| ①就労 | 就労等証明書 |

| ②妊娠・出産 | 母子手帳の写し(父母の氏名・出産予定日がわかるページ) |

| ③疾病・障がい | 医師の診断書、障がい者手帳の写し等 |

| ④親族の介護・看護 | 介護・看護申立書及び対象者の介護保険被保険者証等 |

| ⑤災害復旧 | り災証明書等 |

| ⑥求職活動 | 求職活動申立書 |

| ⑦就学 | 在学証明書、学生証の写し等 |

| ⑧虐待・DV | ※状況に応じた書類をご案内します |

| ⑨育児休業 | 育児休業取得証明書等 |

| ⑩その他 | ※状況に応じた書類をご案内します |

※上記書類の他、状況によって必要な書類の提出を求める場合があります。

Ⅲ.個人番号がわかるもの

→「マイナンバー制度」の開始により、個人番号の記載が必要となります。

Ⅰ.の施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付申請書(兼)施設利用申込書に記載が必要となりますので、個人番号通知カード等を持参してください。

世帯の状況等が当てはまる場合に提出していだたく書類

以下Ⅳについては、利用者負担額を決定するための書類となります。世帯の状況等が当てはまる場合は提出してください。

Ⅳ.多子軽減届出書

→申込対象となる子ども以外に、保護者が監護し生計同一である子どもがいる場合に必要です。1世帯につき1枚提出してください。

(提出がない場合は、利用者負担額の判定ができません)

その他

申込み時の状況、世帯状況の確認等のため、上記の他に必要な書類の提出をご案内する場合があります。

※上記Ⅰ,Ⅱ,Ⅳの書類は、役場 子育て推進グループにて配布しております。

4.利用者負担額について

保育料について ※令和6年度より一律無償化

令和元年10月1日より開始された幼児教育・保育の無償化(国制度)により、市町村民税非課税世帯と全世帯の3歳以上児は、保育料が無償化されております。

また、令和6年度より、国制度で無償化対象とならない市町村民税課税世帯の3歳未満児についても、ふるさと納税を活用し、余市町独自に無償化としております。

これにより、余市町にて支給認定を受け、保育施設を利用する児童については、保育料が一律無償化となりました。

※3歳以上児については、原則、副食費は実費徴収の対象となります。(ただし、ご家庭の状況によっては副食費が徴収免除対象となる可能性があります。)

また、その他教材費・行事費などの費用につきましても、引き続き保護者の皆様のご負担(実費徴収)となります。各料金等については、各施設に直接お問い合わせください。

参考:保育料無償化における年齢区分について

・3歳以上児…3歳(満3歳になった次の4月1日(3歳児クラス))~5歳(小学校入学前)までの児童

・3歳未満児…0歳~2歳(満3歳になった次の3月31日まで(2歳児クラス))の児童

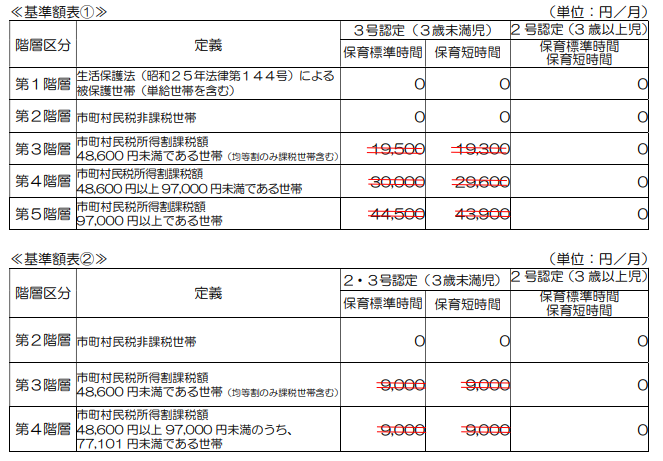

参考:利用者負担額基準額表について

・世帯の市町村民税所得割額は、子どもの扶養義務者のうち、生計同一の父母等の市町村民税所得割額(税額控除前の額)の合算額です。

・ひとり親世帯は、階層区分にかかわらず0円

・次の(1)、(2)に該当する在宅障がい児(者)のいる世帯は、基準額表②を適用

(1)身体障がい者手帳、療育手帳、精神障がい者保健福祉手帳の交付を受けている

(2)特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金の障がい基礎年金等の受給者

・取り消し線の金額は、余市町独自無償化部分のため0円

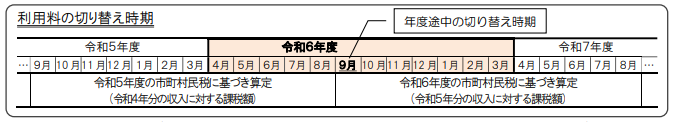

参考:利用者負担額の算定時期について

利用料については、下図のとおり、4月~8月分を前年度市町村民税に基づき、9月~翌年3月分を当年度市町村民税に基づき算定しております。そのため、年度途中で利用料が変更となる場合があります。

なお、余市町では、認可保育施設における保育料を完全無償化としておりますが、利用料の算定・決定は引き続き行うことから、従来通り「利用者負担額決定通知書」を送付いたしますので、ご承知おき願います。

※4月1日時点の年齢が当該年度の年齢区分となりますので、年度途中で誕生日を迎えたことにより、年齢区分及び算定基準額の変更は生じません。

参考:多子軽減について

国制度等においては、保育料が完全無償化されていない一方で、多子軽減制度があります。

余市町においては、保育料の完全無償化(町独自を含む)により、実質的な軽減効果はありませんが、国制度等の規定から、対象となる全世帯については、引き続き「多子軽減届出書」の提出が必要となります。

| 階層区分等 | 対象児童数のカウント方法 |

|

第2~4階層 または、在宅障がい児(者)のいる世帯 |

保護者が監護し、生計同一である子ども等のうち、年齢制限なく最年長の子ども等から順に2人目以降は無料(0円) |

| 第5階層 | 同一世帯における就学前の子どものうち、保育所(園)、幼稚園、認定こども園、特別支援学校幼稚部、障がい者入所施設または通所施設を利用している場合、そのうち、最年長の子どもから順に2人目は半額、3人目以降は無料。(0円) |

副食費について ※3歳以上児が該当

保育所の給食の材料にかかる費用(副食費)については、「保育所等を利用する保護者も、自宅で子育てを行う保護者と同様にその費用を負担することが原則」とされていますので、無償化後も保護者の皆様のご負担となります。(なお、3歳未満児における副食費は、保育料に含まれている取扱いとなっています。)

ただし、年収360万円未満相当の世帯と、全ての世帯の未就学児のうち3人目以降の児童については、副食費が徴収免除対象となります。

※副食費が徴収免除対象となる児童については、「利用者負担額決定通知書」と併せて、「副食費徴収免除のお知らせ」を送付します。

副食費の納付方法

副食費は、原則、児童が在籍する保育所等へ直接納付することとなります。

ただし、町立保育所に在籍する児童に限り、余市町が徴収いたします。(原則、口座振替)

保育所等の利用決定後、役場 子育て推進グループにて(ゆうちょ銀行を指定される場合のみ、郵便局にて直接)手続きを行ってください(年度途中で口座振替に変更することも可能です。)口座振替日は、毎月25日(土・日曜日、祝日の場合は翌営業日)となります。

手続きを行わなかった場合は、納付書での納付となります。毎月15日頃に納付書が発行されますので、納付期限内に指定金融機関又はコンビニエンスストアにて納付してください。

5.よくあるご質問

Q.申込みが早ければ、優先的に利用できますか?

A.利用調整は申込み順ではなく、町が定めた利用調整点数表(世帯の就労状況や家族構成等により加減)に基づき行われます。申込み数や空き状況によっては、第2・3希望の保育所(園) への利用調整、又は調整不可となる場合もありますのでご了承ください。(支給認定を受けることができても、保育所(園)が利用できない場合があります。)

Q.余市町に転入予定ですが、申込みはできますか?

A.転入予定の場合でも申込みは可能です。通常の申込み書類の他に、『転入誓約書』を提出していただきます。申込み書類を取りに来ることができない場合は、郵送することも可能ですのでご相談ください。

Q.慣らし保育の期間はどのくらいですか?

A.お子さんの様子に合わせて少しずつ保育時間を長くしていくこととなりますので、概ね2~3週間程度とご案内しております。そのため、実際に保育が必要となる日(育児休業明けの復職日等)の約3週間前~の入所申込みが可能です。 新年度の申込みの場合で、4月1日までに慣らし保育が必要な場合は、一時預かり事業を利用する方法や、前年度3月の途中入所の申込みをする方法等がありますので、ご相談ください。(途中入所については、空き状況により調整不可となる場合もありますのでご了承ください。)

Q.町外の保育所(園)を利用したいのですが、どこに申込みをするのですか?

A.申込み先は余市町です。余市町が支給認定を行い、受入先の市町村と調整いたしますので、ご相談ください。

Q.保育所(園)の見学はできますか?

A.町内のすべての保育所(園)で可能です。随時見学を受け付けておりますので、各保育所(園)に直接お電話のうえ、日時等をご相談ください。

Q.利用に当たり、準備する物を教えてください。

A.準備していただく物は、子どもの年齢や利用施設等によって異なりますので、利用決定後、各保育所(園)において行われる個別面談の際に、保育所(園)より直接ご説明いたします。

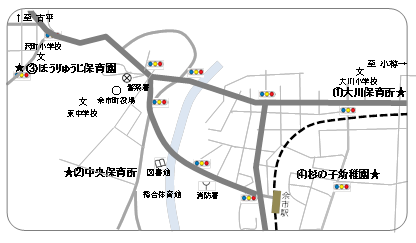

6.町内の保育施設

①大川保育所

◆住所 余市町大川町12丁目3番地2

◆電話番号 0135-23-6015

◆利用定員 60名

◆受入可能月齢 概ね10ヶ月以降(子どもの発育状況による)

◆保育時間

・保育標準時間 7:30~18:30【延長保育 18:30~19:00】

・保育短時間 8:00~16:00【時間外(延長)保育 7:30~8:00、16:00~18:30】

◆その他 延長保育事業有

②中央保育所

◆住所 余市町美園町43番地36

◆電話番号 0135-22-2159

◆利用定員 60名

◆受入可能月齢 概ね10ヶ月以降(子どもの発育状況による)

◆保育時間

・保育標準時間 7:30~18:00【延長保育なし】

・保育短時間 8:00~16:00【時間外(延長)保育 7:30~8:00、16:00~18:00】

◆その他 一時預かり事業有

③ほうりゅうじ保育園

◆住所 余市町沢町5丁目80番地

◆電話番号 0135-22-2401

◆利用定員 80名

◆受入可能月齢 概ね10ヶ月以降(子どもの発育状況による)

◆保育時間

・保育標準時間 7:30~18:30【延長保育 18:30~19:30】

・保育短時間 8:30~16:30【時間外(延長)保育 7:30~8:30、16:30~19:30】

◆その他 一時預かり・延長保育事業有

④認定こども園杉の子幼稚園(保育部分)

◆住所 余市町黒川町15丁目2番地2

◆電話番号 0135-23-4654

◆利用定員 26名

◆受入可能月齢 1歳6ヶ月以降

◆保育時間

・保育標準時間 8:00~18:00【延長保育なし】

・保育短時間 8:00~16:00【時間外(延長)保育 16:00~18:00】

※支給認定・利用料等については他の保育施設と同様ですが、利用申込み・決定については園で行います。

この記事に関するお問い合わせ先

民生部 子育て・健康推進課 子育て推進係

〒046-8546 北海道余市郡余市町朝日町26番地

電話:0135-21-2122(直通)FAX:0135-21-2144